| Les non-dupes errent - séance 7 - 12 février 1974 |

Bon, eh bien j’espérais...

j'ai appris sur le tard qu'il y avait les vacances de... dites de Mardi

gras, justement parce que c’est pas le Mardi gras, alors j'ai maintenu

ma ... j'ai maintenu ma... ma, je ne sais pas quoi, mon séminaire,

n'est-ce pas, je l'ai maintenu aujourd'hui parce que j’espérais

que grâce à ça je pourrais peut-être me promener

au milieu de vous parce que vous seriez un peu moins nombreux, et en somme

parler un peu avec les gens qui sont censés m’écouter. Vous

êtes un peu moins nombreux, c’est vrai, ce qui d'ailleurs me permet

de le faire, mais enfin, je regrette de ne pas avoir eu cette occasion

de m’exprimer d'une façon un peu plus familière et directe.

Voilà.

Là-dessus... là-dessus je vous annonce que, il vient de

sortir une espèce de plaquette comme ça (le docteur Lacan

lance la plaquette dans la salle), que je vous envoie, il y a un encart

dedans, l’encart est aussi intéressant que la plaquette, de sorte

que ça va aussi bien si c'est pas les mêmes qui l'ont reçu.

Voilà. En principe - en principe, ça doit passer à

la télévision - donnez l'encart à quelqu'un d'autre...

voilà. C'est des questions que Jacques-Alain Miller a eu la bonté

de me poser, dans l'espoir de faire ... Télévision. Naturellement,

naturellement c'est un espoir tout à fait abusif : il m’a posé

les questions qu'il est capable de me poser à partir de l'idée

qu'il se fait de la télévision. Il m'a posé des questions

kantiennes en particulier, comme si tout le monde était kantien,

mais jusqu'à un certain point c'est vrai, tout le monde est kantien,

de sorte que les questions qu'il m'a posées m'ont donné

simplement occasion de... occasion de répondre au niveau présumé

télévision par Jacques-Alain Miller. Le résultat

m'a paru quand même digne d'être retenu puisque je l'ai fait

publier. Voilà.

Alors maintenant, je vais vous parler un peu, aujourd'hui, en essayant

de rester dans la note de ce que j'espérais. Ce que j'espérais

vous dire, c’était en somme, c'était quelque chose, disons,

en gros, comme ça, dont la visée, enfin, vous en ferez le

titre que vous voudrez, dont la visée était de vous dire,

vous dire la différence, c'est ça qui me parait, c'est ça

qui me parait important dans ce que j'essaie de vous apporter cette année,

de vous dire la différence qu'il y a entre le vrai et le Réel.

Comme vous vous en êtes peut-être aperçus, n'est-ce

pas, je me suis avancé cette année à... avec vous,

je me suis avancé cette année avec, comme dans La paix

chez soi de Courteline, n’est-ce pas, "le truc d'un côté

et le machin de l’autre", c’est tout ce qu'elle a réussi à

obtenir, la petite bonne femme, en achetant je ne sais quel lustre, enfin

qui justement se met en deux morceaux... enfin, contrairement à

elle, mes trois morceaux, à savoir les trois, les trois ronds consistants

dont s'ajuste le nœud borroméen, c'est ce que je tiens dans la

main pour vous parler de ce que les non-dupes errent.

Ca n'a pas l'air d'avoir un rapport direct, immédiat tout au moins,

ça ne saute pas aux yeux. Mais vous savez peut-être qu'un

de ces ... un de ces trois ronds, je le dénomme, je le dénomme

du Réel, les deux autres étant l'Imaginaire et le Symbolique,

et que c'est autour de ça que j'essaie de vous faire sentir quelque

chose.

Vous faire sentir ceci, d'abord, que j'ai déjà proféré,

mais qui ne vous a pas forcément sauté aux yeux, n'est-ce

pas, c'est que, c'est que justement je les prends sous seulement cet angle

qu'ils sont trois, qu'ils sont trois et également consistants.

C'est une première façon d'aborder, d'aborder ce qu'il en

est du Réel. Il est bien certain que le Réel, c'est ce qui

les fait trois, sans que pour autant ce qui les fait trois soit le troisième.

S'ils se rajoutent, ce n'est que pour faire trois. Et justement ils ne

se rajoutent pas. Parce que chacun des trois se rajoute tout autant sans

pour autant, sans pour autant être le troisième. Il n'est

là que parce que les deux autres ne font pas nœud sans trois, si

je puis m'exprimer ainsi.

Et c'est ce que je voudrais vous dire, c'est que la logique ne peut se

définir que d'être la science du Réel. L'embêtant,

c'est qu’elle ne parle et qu'elle ne part que du vrai.

Elle n'a pas tout de suite commencé comme ça. Il y avait

peut-être, comme tout de même dans l’ensemble, enfin, vous

le savez, il y avait un nommé Aristote qui a frayé la question.

Evidemment, le mot de "vrai" alethes traîne pas mal dans son machin

qu'il a appelé l'Organon et dont on a fait depuis, la logique.

Lui frayait, il se débrouillait comme il pouvait, et l'ennui, actuellement,

dans notre affaire avec l'Organon, c'est que ça ne peut pas paraître

sans que la moitié de la page soit tenue par des, disons, commentaires

de l'Organon, qui ne sont pas du tout à proprement parler ce qu'on

peut appeler commentaires, mais une certaine façon d'organifier

sur I'Organon, c'est-à-dire de le rendre comestible.

Ça commence à un certain Alexandre, à un autre qui

s'appelle Simplicius, et puis plus tard à un nommé Pacius,

et puis après tout ce qu’on veut, un Pierre d'Espagne, un saint

Thomas d'Aquin, enfin grâce à ça, la chose a été,

enfin complètement déviée, c'est au point que ce

n'est pas du tout facile, parce que malgré tout on a un espèce,

comme ça, de frottis, on s'est frottés à ces divers

auteurs, et on les entend, on entend Aristote, malgré tout, à

travers, à travers eux.

Ce serait bien si, si quelqu'un, si quelqu'un arrivait à faire

l'effort, en somme de lire, de lire par exemple, rien que ceci, qui est

le second volume de cet Organon, à lire ce qu'on appelle,

qu'on appelle, c'est parce qu'on l’a intitulé comme ça,

c'est aussi un titre qui est venu après coup, on appelle ça

Les Premiers Analytiques, arriver à le lire, non pas bien

sûr de première impression, parce que quelqu'un qui le lirait

de première impression, simplement, n'y comprendrait pas plus que

ce que, dans l'ensemble, enfin vous comprenez à ce que je raconte,

c'est-à-dire pas lourd... la chose absolument qu'il faudrait

qu'un jour quelqu'un arrive à faire, c'est justement à connaître

assez bien la différence de ce que dit Aristote avec ce que nous

ont transmis, enfin, ceux qui ont ressassé le truc, à en

voir assez bien la différence pour voir combien Aristote frayait

et comment il frayait et pourquoi pas, même les endroits où

il glissait, où il s'est tordu le pied, ... c'est un monde ! Ouais...

Il est tout à fait clair que je n'en rajoute pas, là. Ou

plutôt que ce que je rajoute, ce serait destiné à,

à proposer, enfin tout au moins une tâche, à savoir

jusqu'à quel point, et dans Aristote, me semble-t-il, on peut saisir,

à quel point c'est un frayage ; et un frayage qui ne s'éclaire

qu'à partir de ceci que j'ai énoncé juste à

l'instant : que la logique, c'est proprement la science du Réel.

Dans Aristote, on n'est pas tellement encombré par le vrai. Il

ne parle pas de vrai à propos du prédicat. Il ânonne

bien sûr, et à cause de ça on s’est cru tout à

fait obligé de faire pareil, on parle de l'homme, de l'animal,

de... du vivant, à l'occasion, et encore, je dis là des

choses qui ont tout de suite un vague sens, ça s'emboîte

: l'homme, l'animal, le vivant ; tout animal est vivant, tout homme est

animal, moyennant quoi tout homme sera vivant...

Il est tout à fait clair dès ce départ, comme la

suite d'ailleurs l'a bien montré, que tout ça ne veut rien

dire.

En d'autres termes, que le vrai, dans l'affaire, est tout à fait

hors de saison, déplacé.

Et ce qui le rend tangible, ce qui le rend tangible, c'est que c'est...

ces cases, n'est-ce pas, ces... qu'il remplit comme il peut avec ces par

exemple ces trois mots que je viens de dire : homme, animal, et vivant,

n'est-ce pas, il peut aussi bien mettre n'importe quoi, n'est-ce pas,

le cygne, le noir... enfin n'importe quoi d'autre, le blanc... le blanc

traîne partout, on ne sait pas qu'en faire, il est rendu manifeste

dans ce que j'ai appelé son frayage, que ces termes, tout son effort

est justement de pouvoir s'en passer, c'est-à-dire qu'il les vide

de sens, et il les vide de sens par ce moyen qu'il les remplace par des

lettres à savoir alpha, bêta, gamma, par exemple, au lieu

de mes trois premiers termes, là que je vous ai extraits, qui sont

dans Aristote ... il dit, n'est-ce pas, ça ne commence à

prendre forme qu'à partir du moment où il énoncera

que tout b... tout a est b, tout gamma est b...

non, tout b est gamma, moyennant quoi tout a sera gamma.

En d’autres termes, il procédera de la façon à pouvoir

qualifier deux de ces termes, ceux qui font le joint, de moyens, moyennant

quoi il pourra établir une relation entre les deux extrêmes.

C’est en cela qu'au départ, dès le départ, se touche

qu'il ne s'agit pas du vrai. Car peu importe que tel animal soit blanc

ou pas, chacun sait qu'il y a des cygnes noirs, des cygnes, c, y, g, n,

e, l'important est que quelque chose soit articulé grâce

à quoi s'introduit comme tel le Réel.

Ce n'est pas pour rien que, dans le syllogisme, il y a trois termes :

les deux extrêmes et le moyen.

C'est qu'en fin de compte, je dis en fin de compte parce que ce n'est

qu'un premier essai, tout se passe comme s'il avait quelque chose comme

un pressentiment du nœud borroméen.

C’est à savoir que tout de suite il touche du doigt à partir

du moment où il aborde le Réel, qu'il faut qu'il y en ait

trois. Evidemment ces trois, il les manie tout de travers, c'est à

savoir qu'il s'imagine qu'ils tiennent ensemble deux par deux. C'est une

erreur. Il s'imagine qu'ils tiennent ensemble deux par deux, et même

jusqu'à un certain point, on peut traduire la chose en disant qu'il

les fait concentriques.

A savoir qu'il y a la sphère des vivants, par exemple, puis à

l'intérieur, la sphère des animaux, la sphère ou

le rond et puis à l'intérieur encore la sphère des

hommes. C'est ce qu'on appelle le traduire en extension. Naturellement,

on s'y est employé, parce qu’on en est aussi embarrassé

d'un terme dont je me sers beaucoup, mais ce n'est pas sans raison d'être

: on en est embarrassé comme le poisson d'une pomme.

Pour vous délasser, je fais ici une franche parenthèse,

ça n'a rien à faire avec Aristote, parce qu'Aristote de

ça n'a pas la moindre espèce d'idée... Moi, je suis

embarrassé, par exemple, de votre nombre, tout à fait comme

un poisson d'une pomme. Et pourtant il y a d'autres moments où

je vous dis que les rapports de mon dire avec, enfin, cette assistance

justement dont je ne sais que faire, sont de l'ordre des rapports de l'homme

avec une femme. Je vous ferai remarquer ceci, comme ça que j'ai

trouvé ce matin, ça m'a sauté aux yeux, que... eh

ben que c'est déjà dans la Genèse. Ce que nous indique

la Genèse par l'offre d'Eve, ça n'est rien d'autre que ceci

: que l'homme, là il y a un flottement à ce moment-là,

c'est la femme, mais comme je vous l'ai dit, la femme n'existe

pas, n'est-ce pas, mais de même qu'Aristote, enfin vasouille un

peu, on ne voit pas pourquoi la Genèse, quoiqu'inspirée,

en aurait fait moins, et que cette offre de la pomme soit très

exactement ce que je dis, à savoir qu'il n'y a pas de rapport entre

l'homme et la femme, ceci qui s'incarne très manifestement du fait

que, comme je l'ai souligné, la femme n'existe pas, la

femme n'est pas-toute, c'est de ça qu'il résulte que l'homme

avec une femme en est aussi embarrassé qu'un poisson d'une pomme

: ce qui normalise nos rapports et ce qui me permet de les assimiler à

quelque chose dont ça serait beaucoup dire que de dire que c'est

l'amour, parce que à la vérité, je n'éprouve

pas pour vous le moindre sentiment d'amour. Et sans doute est-ce réciproque,

comme je l’ai énoncé : dans ce qu'il en est de l'amour,

les sentiments sont toujours réciproques.

Ceci est une parenthèse,

revenons à Aristote.

Aristote, quoi ? montre bien que le vrai, c'est pas du tout ça

qui est en jeu. Grâce au fait qu'il se fraye, qu'il fraye l'affaire

de cette science que j'appelle du Réel, du Réel c'est-à-dire

du trois, du même coup il démontre qu'il n'arrive au trois

qu'en frayant les choses au moyen de l'écrit, à savoir que

dès les premiers pas dans le syllogisme, c'est parce qu'il vide

ces termes de tout sens en les transformant, en les transformant en lettres,

c'est-à-dire en des choses qui par elles-mêmes ne veulent

rien dire, c'est comme ça qu'il fait les premiers pas dans ce que

j'ai appelé la science du Réel. Qu'est-ce que la logique

ainsi conçue, attrapée par ce bout-là, qu'est-ce

que la logique a à faire dans le discours analytique ?

Ce par quoi vous êtes en somme, pour ma plainte, si nombreux à

m'entendre, c'est dans la mesure où ce que je véhicule,

c'est ce qui se dégage du discours analytique. Dans le discours

analytique les choses procèdent d'une façon différente,

et c'est pourquoi vous êtes là, pour autant que, ici, je

le prolonge, ce qui fait le corps de ce que je dis, c'est tout à

fait autre chose que ce sur quoi, jusqu’à présent, on a

fondé une logique, c'est-à-dire des dits. Des dits qu'on

manipule. Aristote le fait, mais comme je viens de vous le dire, la caractéristique

de son pas, c'est de vider ces dits de leur sens. Et c'est par là

qu'il nous donne l'idée de la dimension du Réel.

Il n'y a pas de voie pour tracer les voies de la logique, sinon de passer

par l'écrit. C'est ce qu'Aristote démontre dès ses

premiers pas, et c'est en quoi l'écrit se montre d'une autre dimension

que le dire.

Par contre, ce qui vous retient, ce qui vous agite, et ce qui agitera

sans doute de plus en plus, c'est que le dire vrai, c'est tout autre chose.

Le dire vrai, c'est si je puis dire la rainure, c’est ce qui définit

la rainure par où passe ce qui... ce qu'il faut bien qu'il supplée

à l'absence, à l'impossibilité d'écrire, d'écrire

comme tel le rapport sexuel. Si le Réel est bien ce que je dis,

à savoir ce qui ne se fraye que par l'écrire, c'est bien

ce qui justifie que j'avance que le trou, le trou que fera, que fait à

jamais l’impossibilité d'écrire le rapport sexuel comme

tel, c’est là à quoi nous sommes réduits, quant à

ce qu'il est, ce rapport sexuel, de le réaliser quand même.

Il y a des canalicules, il y a des choses qui font chicane, il y a des

trucs où on se perd, mais où on se perd de façon

telle que c'est là proprement ce qui constitue la métaphore

dite du labyrinthe, on en arrive jamais au bout, mais l‘important n'est

pas là, c'est de démontrer pourquoi on n'en arrive jamais

au bout, c'est-à-dire de serrer de près ce qui se passe

quand il s'agit, tout ce par quoi nous touchons au Réel, de ce

qui sans doute fait que du Réel, nous avons, comme tel, une idée

propre et distincte, le Réel, c'est ce qui se détermine

de ce que ne puisse pas, d'aucune façon, s'y écrire le rapport

sexuel.

Et c'est de là que résulte ce qu'il

en est du dire vrai, tout au moins ce que nous démontre la pratique

du discours analytique, c'est que c'est à dire vrai, c'est-à-dire

des conneries, celles qui nous viennent, celles qui nous jutent comme

ça, qu'on arrive à frayer la voie vers quelque chose dont

ce n'est que tout à fait contingent que quelquefois et par erreur,

ça cesse de ne pas s'écrire, comme je définis le

contingent, à savoir que ça mène, entre deux sujets,

à établir quelque chose qui a l'air de s'écrire comme

ça d'où l'importance que je donne à ce que j'ai dit

de la lettre d’(a)mur.

Cette distinction qui spécifie le discours analytique, qui m'a

permis de le discerner parmi quatre autres qui étaient là

parce... parce qu'ils ont bien l'air, comme ça, de vivre,

et non seulement ils ont l'air, mais ils sont infiniment plus robustes

que le discours analytique qui a encore tout à faire quant à

son frayage. Le discours analytique, non seulement réserve la place

de la vérité, mais il est à proprement parler ce

qui permet de dire ce qui, pour ce qui est du rapport sexuel, y coule,

remplit la rainure.

C'est tout à fait important. C'est tout à fait important

parce que ça change complètement le sens de ce dire vrai

que je viens d'abord de poser comme distinct de toute science du Réel.

Ça en change complètement le sens, parce que, comme je viens

de le dire, pour une fois, cette rainure n'est pas vide, il y passe quelque

chose.

Si certains d'entre vous se souviennent de ce que j'ai avancé,

structuré comme le discours du maître, ils peuvent y lire,

s'ils sont capables de lire quelque chose, ils peuvent y lire que la vérité

du maître, ça n'est rien d'autre que le sujet. Pour les sourds,

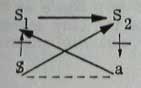

je rappelle que le discours du maître, c'est ça : avec ici

deux flèches et ici deux flèches comme ça, et ici

rien du tout...

Discours du maître

Ce sur quoi repose le discours

du maître, c'est ce que j'ai appelé S1, S indice 1, autrement

dit le commandement, l'impératif. Le discours du maître est

là. Et pour un bout de temps. Simplement parce que, parce que le

signifiant existe. Parce que S1, c'est-à-dire le signifiant 1,

ça n'est rien d’autre que le fait que le signifiant, il y en a

des tas, mais qu'ils sont tous un quelconque. Et c'est tout ce sur quoi

repose l'existence du Un, c'est qu'il y a du signifiant, et que chacun

n'est pas unique, mais tout seul, ce qui n’est pas tout à fait

la même chose.

C'est justement parce qu'il n'y a pas deux... deux quoi ? deux êtres

parlants qui puissent se conjoindre, faire deux, c'est justement pour

ça qu'il y a des signifiants, c'est-à-dire qu'ils parlent.

Et ce que démontre le discours analytique, c'est que ce qui se

passe quand à la place de ceux qui pourraient être sujets,

sujets de quelque chose, du rapport sexuel, quand à leur place

il y a deux signifiants, eh ben c'est ça, et c'est rien d'autre

qui coule dans ce que j'ai appelé "la rainure du dire vrai".

Pour ça, il faut que le S2, il faut que le S2 n'ait rien à

faire avec le dire vrai. Autrement dit que le S2 soit réel.

Et si vous me suivez dans ce que j'ai tenté de frayer, dans mes

premiers vagissements, dans ce séminaire, vous concevrez que le

S2, c'est ça que j'ai écrit dans mon schème du discours

analytique, que le S2 c'est un savoir, le savoir en tant qu'inconscient,

c'est ça qui coule dans la rainure du dire vrai.

Ça ne dit pas rien,

ce que je suis en train de vous raconter ! ça veut dire que c'est

un Réel, il y a du savoir qu'il y a beau n’y avoir aucun sujet

qui le sache, il reste être du Réel. C'est un dépôt.

C'est un sédiment... qui se produit chez chacun quand il commence

à aborder ce rapport sexuel auquel bien sûr il n'arrivera

jamais, quelque éducation qu'on lui donne, parce que s'il y a bien

quelque chose qui n'améliorera en rien la situation, la situation

du rapport, c'est bien tout ce qu'on peut leur déconner sur le

sujet de ce que ce rapport serait, soi-disant.

Il n'en restera pas moins que c'est par des biais tout à fait incidents

qu'entrera pour lui ce qui fait le trois, à savoir le Réel.

Parce que bien sûr, Dieu merci, quand il commence, l'être

parlant, il n'a pas la moindre idée qu’il est un sujet. Il compte

un et deux, ce que vous voudrez, mais pas lui, et comme trois, il y mettra

tout ce qu'on voudra, enfin, voire ce qui maquille les deux autres, à

savoir lui-même, l'enfant, comme qui dirait. C'est un bon prétexte,

à faire entrer le Réel tout en le voilant complètement,

ce n'est qu'un enfant, le Réel ; si ce n'est pas l'enfant lui-même,

ce sera n'importe quel tiers, ce sera la tante Yvonne, enfin, n'est-ce

pas, ou n'importe quoi d'autre... le grand-père Machin. Du moment

que ça fait trois, tout est bon pour ne pas s'apercevoir qu'il

ne s'agit que de trois comme Réel. Moyennant quoi il y a des choses

qui, par la tante Yvonne, par le grand-père Machin ou par l'enfant

lui-même, à savoir son pathétique, à savoir

qu'il est relégué, personne n'y comprend rien, et pour cause,

il n'y a rien à comprendre.

Il y aura tout de même quelque chose qui s'imprimera, c'est-à-dire

non pas trois, parce que le trois est toujours voilé par quelque

côté, le trois se dérobe, le trois c'est le support,

il y aura S2, S indice 2, deux S, deux signifiants grand S qui s'imprimeront,

et qui donneront, selon la voie du pur hasard, à savoir de ce qui,

avant tout, clochait dans ces rapports avec ceux qui étaient là

pour présider à ce qu'on appelle son éducation, sa

formation, il se formera ce savoir, ce savoir indélébile

et en même temps absolument pas subjectivé, il se formera

ce savoir réel, là imprimé quelque part, imprimé

tout comme dans Aristote l'alpha, le bêta et le gamma, et c'est

ça qui sera l'inconscient, et il n'aura rien d’autre, hein, comme

disait le personnage qui passait à la douane, disant : "Ça

c'est de la nourriture pour ma chèvre", à la suite de quoi

le douanier lui disait : "Ecoutez, c'est étonnant, parce que c'est

des bretelles, enfin...!" - l'autre lui répondait : "Enfin, c'est

comme ça, et si elle n'a pas ça, elle n'aura rien d'autre...",

ben c'est pareil pour le savoir inconscient : comme vérité,

il n'aura rien d'autre que ces bretelles !

Le savoir inconscient, c'est de ça qu'il s'agit de faire le joint

pour que le dire vrai réussisse à quelque chose, c'est-à-dire

réussisse à se faire entendre quelque part pour suppléer

à l'absence de tout rapport entre l'homme et une femme, des, pas

toutes.

Voilà la distance,

la différence qu'il y a entre le dire vrai et la science du Réel.

C'est pour ça que pour ce qui est de traiter l'inconscient, nous

en sommes beaucoup plus près à manipuler la logique que

tout autre chose, parce que c'est du même ordre. C'est de l'ordre

de l'écrit, comme je vous le fais remarquer d'ailleurs le grand

frayeur du discours analytique, Freud lui-même, n'a pas pu l'éliminer,

car quand il donne ses petits schémas, n'est-ce pas, dans... dans

ses esquisses, celles par lesquelles il a essayé de comprendre

ce que ça pouvait bien être que le savoir de l'hystérique,

eh ben qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait exactement rien d'autre que ça,

à savoir ces petits points et ces petites flèches, ces modes

d'écrit grâce à quoi il rend compte, il croit rendre

compte, de quelque chose qui était vieux comme le monde, à

savoir l'anamnèse, il est évident que depuis longtemps on

considère l'anamnèse comme une marque, comme une impression,

il faut aussi bien dire que c'est tout à fait flottant, insuffisant.

Là le cher Freud confirme en quelque sorte que c'est bien de ça

qu'il s'agit, quand il s'agit du Réel, qu'il s'agit de quelque

chose qui s'écrit, quelque chose qui s'écrit et qu'il s'agit

de lire, de lire en le déchiffrant, et qu'est-ce que ça

veut dire ? ça ne veut rien dire que ce quelque chose qui, en le,

si je puis dire, en le réanimant dans le sens de ce quelque chose,

de ce quelque chose qui fait barrage à tout essai de déboucher

sur le rapport proprement dit, en le réanimant grâce à

ce quelque chose qui est cette espèce de parasite, de meuble du

corps, que le discours analytique désigne par le phallus, fait

que ce qui faisait bouchon, qui est à proprement parler la jouissance,

et la jouissance phallique comme telle, n'est-ce pas, ce qui faisait bouchon

grâce à quelque chose que le discours arrive à obtenir,

n'est-ce pas, à savoir à le séparer dans l'Imaginaire,

à faire cette castration symbolique, permet que quelque chose réussisse

ou rate, rate le plus souvent, qui établit au moins entre deux

sujets quelque chose qui ressemble au rapport, quelque chose qui cesse

de ne pas s'écrire pour quelques cas rares et privilégiés.

Je parle bien sûr là de ce qui s'obtient par la bonne voie,

par le discours analytique, parce que, il faut bien dire que ce souci

de la vérité n'est nécessité que dans des

cas tout à fait rares, ceux pour lesquels l'aide du discours analytique

que j'ai dit s'impose, dans les autres discours, c'est beaucoup plus aisé

à obtenir. Dans le discours du maître, voire pourquoi pas

dans le discours universitaire, hein...

Dans le discours de l'hystérique, hein, ça fait rêver,

un nœud... Mais dans les deux autres bons vieux discours, le roi et la

reine, mais ça va tout seul ! Il suffit d'être roi et reine

pour s'entendre. C'est même impensable qu'ils ne s'entendent pas.

Bien sûr, ça n'a rien à faire avec la vérité

du rapport sexuel, mais l'important c'est pas ça, hein, c'est que

ça y supplée.

Alors, parce que dans des cas

le savoir inconscient est boiteux... non seulement il est boiteux, mais

il fait nettement obstacle à ce que le rapport sexuel s'établisse.

Alors, dans ces cas-là, on a affaire à la nécessité

de passer par le discours analytique, à savoir on a besoin du dire

vrai, et surtout un peu de soupçonner quelles mauvaises fréquentations

a le dire vrai. A savoir que tout ce qui vient troubler, perturber le

discours, mon Dieu calme et tranquille, auquel normalement nous avons

affaire, qui fonde la normale, à savoir que ce qui vient troubler

ces discours parfaitement bien établis, ça ne sort jamais

que des cas, des cas où on a besoin en somme d'une psychanalyse,

c'est-à-dire des cas de vérité.

Ca ne les réduit pas à l'indignité, ce que je dis

: qu'ils ne soient pas normaux, c'est qu'ils ont avec la vérité

une espèce de... une espèce, comme ça, de parenté,

qui tient au fait qu'ils sont dans le joint où ça ne marche

pas pour un seul Réel, à savoir ce qu'il en est du rapport

dit sexuel.

Il est donc bien entendu, je me livre là, comme ça à

des remarques qui me semblent utiles à vous faire pour que vous

ne fassiez pas d'erreurs, il est donc bien entendu que le discours analytique

ne consiste pas du tout à faire rentrer ce qui ne va pas, ce qui

ne va pas dans le discours normal, hein, dont je viens de désigner

deux.

C'est pas du tout de ça qu'il s'agit, il ne s'agit pas du tout

de les y faire rentrer, c'est simplement de noter que le discours qui

ne procède que par le dire vrai, c'est justement ce, ce qui ne

va pas, comme ça s'est toujours démontré, il suffit

que quelqu'un fasse un effort, pour dire vrai, pour que ça dérange

tout le monde, je restitue là simplement les choses à leur

contexte.

Ce que je veux simplement vous faire remarquer : c'est en constituant

cette faille, cette faille du dire vrai avec la science du Réel,

en la reconstituant pour ce qu'elle vaut, en la reconstituant à

la place même où elle se situe, je ne ferme là, bien

loin de là, aucun système du monde, bien au contraire. Pour

qu'un système du monde existe, il n'y a qu’un seul moyen, n'est-ce

pas, c'est... c'est d'y faire des suppositions. Ce qu'il y a de...

de plein d'arêtes, je veux dire de stimulant, dans un discours comme

celui d'Aristote, qui n'était sûrement pas un idiot ni même

un con, ce qu'il y a de stupéfiant, c'est que y a pas de texte

où ce soit plus clair, ce qu'on appelle "supposition".

Cette distinction que je viens

de vous articuler aujourd'hui, entre le dire vrai et la science du Réel,

j'ai appelé ça comme ça, j'ai appelé ça

comme j'ai pu : le dire vrai, il est là, c'est ce que j'essaye

de faire, la science du Réel, c'est ce quelque chose qui est la

logique, et qui aussi tient debout, n'est-ce pas, qui tient debout pour

ceux qui savent, bien sûr, s'y retrouver. La distinction est quelque

part, je peux vous montrer où, quelque part dans Les Premiers Analytiques,

hein : 1-37, là, ouais... 1-37... non, c'est au...

si vous prenez le repérage sur les manuscrits, n'est-ce pas, c'est

vers la septième ligne de la page des manuscrits de ce qui est

numéroté par le 49 a. Bon, le 37, c'est la division de la

traduction. Il s'agit des différentes espèces d'attribution,

des expressions... Non, ce n'est pas ça, c'est plus loin...

Ah ! Il faut aussi opérer l'échange des...

c'est plus loin, n'est-ce pas, c'est au 49 b, au contraire, il faut

aussi opérer l'échange des termes de valeur identique, mots

pour mots, locutions pour locutions, mot et locution l'un pour l'autre,

et toujours préférer un mot à une locution pour faciliter

ainsi l'exposition des termes. Il a l'air de ne parler que de sa petite

affaire. Mais c'est quand il donne un exemple...

Par exemple, il n'y a aucune différence entre dire - et

alors à ce propos-là il dit quelque chose de vrai mais,

si je puis dire, c'est bien un hasard vous allez voir ce qu'il dit de

vrai - "l'objet de la supposition n'est pas le genre de l'objet de

l'opinion" et dire "le genre" et dire "l'objet l'objet de l'opinion n'est

pas identique avec un certain objet de supposition" (car le sens est le

même dans les deux jugements), au lieu de la locution énoncée,

il vaut mieux poser comme termes ... en les bloquant... et ça

s'appelle ça upolekton c'est-à-dire : "l'objet

de la supposition" et "l'objet de l'opinion" doxeston, doxaston

et non pas doxeston, je vous demande pardon, je suis fatigué...

Qu'est-ce que c'est, que l'objet de l’opinion ?

Ben, l’objet de l'opinion, c'est ce qui marche. L’opinion, elle est aussi

vraie que quelque chose d'autre. L'opinion vraie, c'est justement là-dessus

que se casse la tête Platon dans le Ménon. L'objet de l'opinion,

c'est ce qui fait qu'on ne s'aperçoit pas que... jusqu'à

ce que ça vous tombe sur la tête, naturellement, qu'il n'y

a pas de rapport sexuel. L'objet de la supposition n'est pas identique,

dit-il à cette occasion. C'est-à-dire que tout ce dont il

nous parle pndant tous Les Premiers analytiques, c'est quelque

chose qui nous fait comprendre combien, quand on est dans l'ordre du Réel,

il faut faire de suppositions.

Dans l'ordre du Réel, nous sommes tout le temps forcés de

supposer. Nous sommes forcés de supposer, enfin, les choses les

plus

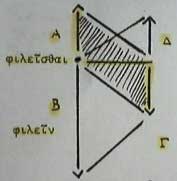

Bon, je vous ai raconté ça, et puis je vous ai fait là

mon noeud borroméen, il faut bien que vous vous imaginiez que ce

nœud borroméen-là, c'est si je puis dire le seul qui...

qui se présente décemment, si je puis dire.

Il se présente décemment parce qu'il a la place pour ...

pour se déployer, n'est-ce pas, mais ça ne l'empêche

pas d'être facilement l'objet de toutes sortes de déroutements.

Vous y remarquerez par exemple qu'il est très facile d'y retrouver,

par exemple, les trois plans de référence des coordonnées

cartésiennes. Et c'est bien ce qu'il a de fallacieux. Parce que

les coordonnées cartésiennes, c'est quand même tout

autre chose, c'est quelque chose qui du seul fait enfin que ça

implique la surface comme ex-istante est à la source de toutes

sortes d'images fallacieuses : le more geometrico, qui a suffi

pendant des siècles à assurer beaucoup de choses d'un caractère

prétendûment démonstratif, sort tout entier de là.

Le fait que, le fait que le

caractère fallacieux de la surface, n'est-ce pas, est démontré

par ceci, que quand vous essayez de la rejoindre avec cet appareil qui

est là, vous obtenez, ce qui constitue le... depuis quelques

temps, enfin, je pense pour vous... le sigle de ce qu'il en est du nœud

borroméen, à savoir le joint où les trois ronds,

ça se noue ensemble.

Et où ça se noue, enfin, de façon qui est à

proprement parler concise, c'est-à-dire celle, la façon,

qui permet par exemple de voir que c'est comme ça que ça

se coince, enfin, hein. Et voilà c'est comme ça qu'il faut

que vous conceviez que les... que les nœuds se rejoignent pour définir

ce quelque chose qui est une tout autre définition du point, à

savoir le point où les trois ronds se coincent.

Oui, c'est pas tout à

fait ce que j'avais prévu, enfin, de vous raconter aujourd'hui,

mais puisqu'après tout j'avais envie de... d'improviser, je me

suis laissé entraîner, comme ça, à vous dire

d'autres choses, ça a une suite, bien sûr, ça aura

une suite la prochaine fois, je voudrais tout de même vous faire

remarquer qu'il y a des points dans Les Premiers Analytiques, par

exemple, entre autres - il y en a d'autres, il y a des points de la logique,

il y a des points de l’Organon, où nous voyons tout d'un

coup qu'Aristote lui-même, qui savait rudement bien ce qu'il faisait,

n'est pas sans achopper. Je veux dire sans laisser sortir ce qui, en fin

de compte, le tracasse comme tout le monde.

Il y a une histoire par là, il faudra que je vous retrouve ça,

je vais vous le retrouver tout de suite, au... au 68 a, page des manuscrits,

toujours... Il y a quelque chose d’inouï. Je remarque, je vous ai

parlé tout à l'heure de... du tout a est beta, tout

beta est gamma et de ce qui s'en déduit que tout alpha est

gamma, il interroge, en apparence, ce qu'il en résulte de ceci,

d'inverser la conclusion, à savoir par exemple de dire que tout

gamma est alpha. Il en montre les conséquences bouleversantes,

à savoir que la conclusion, il va falloir la mettre à une

autre place, à savoir à la place d'une majeure ou d'une

mineure pour que ça aboutisse à proprement parler à

une conclusion qui est celle qui inverse une des prémisses. Bon.

Tout ça n'a l'air de rien, tout ça n'a l'air de rien et

ça n'est certainement pourtant pas rien, parce que c'est à

cette occasion que commence à sortir quelque chose d'autre, à

savoir les qualifications qui s'appliquent à toute espèce

d'être.

Il faut vous dire que je vous ai épargné ceci, c'est à

quel point, c'est à quel point l'usage du terme uparkein "appartenir

à", fait problème. Parce que dans sa définition de

l'Universelle, il est tout à fait hors de question de donner un

sens univoque à cet "appartenir à". Il est impossible de

savoir d'une façon univoque si le sujet appartient au prédicat

ou si le prédicat appartient au sujet. C'est selon les passages.

Il ne se peut pas, bien sûr, que quelqu'un d'aussi vigilant que

devait être Aristote ne s'en soit pas aperçu.

Quoiqu'il en soit dans ce chapitre, ce tout petit chapitre qui est bien

instructif, on voit par progression, et par cette progression qui consiste

à ce que, d'êtres universels bien définis, il passe

à tous les êtres, il est très singulier que ce soit

à propos de ça, que sorte, que sorte mais comme une irruption,

le passage suivant :

Si donc - textuel ! - tout amant, en vertu de son amour, préfère...

en vertu de son amour, préfère... A, c'est pas "préférer

à", hein, c'est A, le "A" écrit : savoir que l'aimé

soit disposé à lui accorder ses faveurs, ça se

dit suneinai, aller ensemble, sans toutefois les lui accorder,

sans toutefois les lui accorder, (ce que nous figurons par G gamma),

c'est donc no-suneinai, pour appeler ça par leur nom, il ne couche

pas avec lui, plutôt que de voir l'aimé lui accorder ses

faveurs, (ce qui est figuré par D delta.) C'est

merveilleux. Donc, D delta, hein, c'est ce que nous avions dit, ça

? le... comment... beta ? ah ! oui !

C'est donc d'abord de ne pas les lui accorder, plutôt que

de voir... etc. Bon. Bon, alors il est évident que A alpha,

c'est-à-dire d'être disposé, ce qui passe pour Aristote

pour l'aimer, n'est-ce pas, il est évident que l'objet de l'amour

A, c'est être aimé, être disposé à lui

accorder ses faveurs, c'est ce que, dans Aristote, et c'est parfaitement

désigné dans ce texte, je vous prie de vous y reporter,

se dit fileistai. Bon, aimer, c'est donc filein.

Il s'agit pour lui de démontrer ceci : après ce passage

concernant toute la conversion, et tout à fait spécialement

la correction, la conversion des prédicats qui concernent tout

être, il s'agit que si on part de ceci, n'est-ce pas, que la conjonction

de cet A avec ce B, c'est-à-dire être aimé par le

partenaire, partenaire qui ne vous accorde pas ses faveurs, si on pose

que ceci est préférable à la combinaison contraire,

n'est-ce pas, à savoir qu'il vous accorde ses faveurs sans vous

aimer pour autant, il démontre que, si on pose ceci, c'est l'objet

de sa démonstration, il en résulte que la fin de l'amour,

A, c'est quelque chose, si on la pose ici, n'est-ce pas, il en résulte,

ce qui semble en effet inévitable à admettre, que suneinai

vaut moins que carizestai à savoir cette bonne disposition qui

témoigne d'être aimé.

Le surgissement, à cet endroit, et d'une façon qui est d'autant plus problématique qu'elle est absolument caractéristique de l'amour en tant qu'homosexuel, est une chose tout à fait frappante, concernant, si je puis dire, l'éruption au milieu de ce que j'ai défini comme étant ici articulé comme la science du Réel, comme l'éruption en un certain point, un point qui, je vous le répète, est au 68b auquel je vous prie de vous reporter dans Les Premiers Analytiques, une chose qui est vraiment l'irruption du vrai, et d'un vrai qui est justement un vrai dont il n'y a, en fin de compte, que l'approche, puisque le problème dont il s'agit est justement celui d'un amour qui, en fin de compte, ne concerne que par l'intermédiaire de la jouissance, du suneinai dont il s'agit, à savoir d'une jouissance, enfin, parfaitement localisée et homologue, homogène, enfin, celle qui fait qu'en fin de compte, s'il y a en effet quelque chose que permet la non-existence du rapport sexuel comme tel, c'est très précisément que l'omoioz en est assurément quelque chose comme, comme un pas, sans doute, mais un pas, en quelque sorte, qui confirme, qui appuie la non-existence du rapport.

Et ce sur quoi je voudrais

conclure est ceci, n'est-ce pas, que pour autant, pour autant que c'est

autour de cet x qui s'appelle le phallus que continue à tourner,

à tourner que parce que c'en est à la fois la cause et le

masque, la non-existence du rapport sexuel, j'annonce, j'annonce si je

puis dire le thème de mon prochain séminaire, n'est-ce pas

!

Pour ce qui en est de l'homme et d'abord quand je dis L'homme, je l'écris

avec un grand L, n'est-ce pas, à savoir qu'il y a un tout-homme,

pour L'homme, l'amour, j'entends ce qui s'accroche, ce qui se situe dans

la catégorie de l'Imaginaire, pour l'homme, l'amour ça va

sans dire.

L'amour ça va sans dire parce qu'il lui suffit de sa jouissance,

et c'est d'ailleurs très exactement pour ça qu'il n'y comprend

rien.

Mais pour une femme, il faut prendre les choses par un autre biais, n'est-ce

pas. Si pour l'homme ça va sans dire parce que la jouissance couvre

tout, et y compris que justement il n'y a pas de problème concernant

ce qu’il en est de l’amour, la jouissance de la femme, et c'est là-dessus

que je terminerai aujourd'hui, la jouissance de la femme, elle, ne va

pas sans dire, c'est-à-dire sans le dire de la vérité.

| NOTES |