J.LACAN

gaogoa

XIV-LOGIQUE

du FANTASME- 1966-1967

version

rue CB

1 Février

1967

note

(p111->)

Je

vous remercie d’être venus aussi nombreux aujourd’hui alors que nous

sommes, personne ne l’ignore, un jour de grève. Je vous remercie d’autant

plus que j’ai aussi à m’en excuser puisque c’est sur l’annonce que

j’ai faite que je ferai ce qu’on appelle mon séminaire que

certainement une partie des personnes qui sont ici y sont. J’avais en effet

l’intention de le faire, de le faire sur le thème humoristique.

J’avais

écrit en haut ce Cogito Ergo Es, qui, comme vous le soupçonnez est un

jeu de mot et joue sur l’homonymie, l’homophonie approximative du Es

latin et Es allemand qui désigne ce que vous savez dans Freud, à savoir

ce qu’on a traduit en Français par la fonction du

Ca.

(lire

: ça )

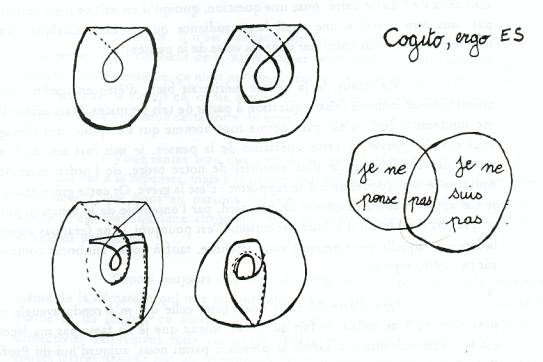

Sur

une logique qui n’est pas une logique, qui est une logique totalement

inédite, une logique à laquelle je n’ai pas encore donné, je n’ai

pas voulu donner, avant qu’elle ne soit instaurée sa dénomination.

J’en tiens une qui me semble valable par devers moi, encore est-il apparu

convenable d’attendre de lui avoir donné un suffisant développement pour lui

donner sa désignation. Sur une logique dont le départ curieux, le fait de ce

choix (p->112) aliénant, soulignai-je, qui

vous est offert d’un « je ne pense pas »,

à un « je ne

suis pas », on peut se demander quelle est la place du fait que nous

sommes ici pour quelque chose qui pourrait bien s’appeler un « nous

pensons ». Déjà ça nous mènerait loin, puisque ce nous sûrement, vous

le sentez, dans les chemins où je m’avance qui sont ceux de l’Autre

barré, pose une question, quoiqu’il en soit ce n’est certainement

pas sans être motif à une aussi large audience que je fasse quelque chose qui

ressemble fort à vous entraîner dans les voies de la pensée.

Ce

statut de la pensée mériterait bien, d’être en quelque sorte, au moins

indiqué, comme faisant question à partir de tels prémices. Mais

aujourd’hui, je me limiterai à ceci ; c’est que comme tout homme qui

s’emploie, qui s’imagine en tous cas s’employer, à cette opération de la

pensée, je suis fort ami de l’ordre et qu’un des fondements le plus

essentiel de notre ordre, de l’ordre existant, c’est toujours le seul auquel

on a à se rapporter : c’est la grève. Or cette grève étant suivie, je

l’ai appris malheureusement un peu tard, par l’ensemble de la fonction

publique, je n’ai pas l’intention d’y faire exception. C’est pourquoi,

je ne ferai pas aujourd’hui la leçon à

laquelle vous pouviez vous attendre, sauf à vous l’annoncer comme telle, sur

ce Cogito ergo es.

Que

d’être ici pour une cause, celle qui m’a rendu aveugle un peu plus tard

qu’il ne fallait, le fait qu’il était mieux que je ne fasse pas ma leçon,

qui est la chose suivante : à savoir la présence parmi nous, aujourd’hui du

Professeur Roman JAKOBSON, auquel vous savez tous quelle est notre dette eu égard

à ce qui se poursuit ici comme enseignement. Il est arrivé à Paris hier soir,

il me fait l’honneur d’être mon hôte et je me faisais une joie de faire

devant lui ma leçon ordinaire. Il est bien d’accord avec moi, tout à fait

d’accord sur ceci : qu’il vaut mieux que je ne la fasse pas, à tout le

moins est-il venu ici et quiconque a ici une question à lui poser il est tout

prêt à y répondre; acte de courtoisie qui n’a rien à faire avec le

maintien aujourd’hui, de notre réunion.

Si

quelqu’un a le bon esprit d’avoir prête une question à poser nommément et

comme à lui-même, le Pr R. JAKOBSON, ici au premier rang, il a le temps

pendant que je vais de quelques mots amuser le tapis, de la mijoter pour tenir

en haleine, si la question est une véritable question, peut avoir un intérêt

pour tout le monde.

J’indiquerai

pour vous tenir en haleine quelle voie,

pourquoi seriez-vous si assidus si nous ne prévoyez pas à quel moment brûlant

la suite de notre discours nous conduit, comme j’avais déjà prévu que

mercredi prochain je ne ferai pas mon séminaire, c’est au 15

février que je vous donne rendez-vous, j’espère que le

fil ne se sera pas trop détendu, de ce qui nous unit cette année sur une ligne

d’attention.

Pour pointer ce dont il s’agit, ce cogito ergo es, vous voyez dans quel

sens il nous mène, et c’est une façon de

reposer la question de ce que c’est (p 113->)

que ce fameux « es »

qui ne va pas tout de même tellement de soi, puisque aussi bien je me

suis permis de qualifier d’imbéciles ceux qui trouvent trop aisément à

s’y retrouver, à voir une sorte d’autre sujet, pour tout dire, de moi

autrement constitué, de qualité suspecte, de mauvais moi, comme certains

l’ont tout crûment dit.

Bien

sûr, il n’est pas facile de donner son statut à une telle entité. Vous

pensez qu’il convient de le substantifier seulement de ce qui nous vient

d’une obscure poussée interne, ça n’est nullement écarter le problème du

statut de ce «es », car à la vérité, si c’était ça, ce ne serait

rien d’autre que ce qui depuis toujours très légitimement a constitué cette

sorte de sujet qu’on appelle le moi.

Vous

sentez bien que c’est à partir de l’Autre barré que nous allons

avoir non pas à le repenser, mais à le penser tout simplement, et que cet

Autre barré, pour autant que nous en partons comme du lieu où se situe

l’affirmation de la parole, c’est bien quelque chose qui met en question

pour nous le statut de la deuxième personne.

Depuis

toujours une sorte d’ambiguïté s’est instaurée de la nécessité même de

la démarche qui m’a fait introduire par la voie de fonction et champ de la

parole et du langage ce dont il s’agit concernant l’inconscient. Le terme

d’intersubjectivité assurément rôde encore et rôdera longtemps puisqu’il

y est écrit en toutes lettres dans ce qui fut le parcours de mon enseignement,

ce n’est jamais sans l’accompagner de

quelque réserve qui n’était pas pour l’auditoire que j’avais

intelligible alors que je me suis servi de ce terme d’intersubjectivité,

chacun sait qu’il n’est que trop aisément reçu

et que bien sûr, il restera la forteresse de tout ce que je combats de la façon

la plu précise.

Le

terme d’intersubjectivité avec les équivoques qu’il maintient dans

l’ordre psychologique est au premier plan précisément, celle que je désigne

comme dangereuse à marquer, à savoir : le statut de la réciprocité, rempart

de ce qui dans la psychologie est le plus fait pour asseoir toutes les méconnaissances

concernant le développement psychique. Pour vous le symboliser, le marquer en

quelque sorte, d’une image éclatante et grossière à la fois, je dirai que

le statut de la réciprocité en tant qu’il marque, que la maturité du sujet

s’instaurerait quelque part dans le développement, pour ceux qui auront vu ce

quelque chose, il y en a suffisamment dans l’assemblée pour que ma parole

porte, que les autres se renseignent, pour ceux qui ont lu ou vu au cinéma les

désarrois de l’élève Törless, je dirai que le statut de la réciprocité

c’est ce qui fait la bonne assiette, ce collège des professeurs qui supervisent, et qui ne veut rien savoir, n’avoir rien à toucher de cette

atroce histoire, ce qui ne rend que plus manifeste que pour ce qui est de la

formation d’un individu, et tout spécialement

d’un enfant, les éducateurs feraient mieux de s’enquérir de quelles sont

les meilleures voies qui lui permettent de se situer comme étant de par son

existence même, la proie des fantasmes de ses petits camarades avant de

chercher à s’apercevoir à quelle étape, à quel stade il sera capable de

considérer que le je et le tu sont réciproques.

(p114->) Voilà ce dont il s’agit dans

ce sur quoi nous avançons cette année sous le

nom de logique du fantasme, il s’agit de quelque chose qui emporte avec soi

des intérêts d’importance, bien sûr ceci ne va nullement dans le sens

d’un solipsisme, mais justement dans le sens de savoir ce dont il s’agit

concernant de grand Autre dont la place a été soutenue dans la

tradition philosophique par l’image de cet Autre divin vide que Pascal

désigne sous le nom de Dieu des philosophes et dont nous ne saurions absolument

plus nous contenter, ceci non pas pour des raisons de pensée, de libre pensée,

la libre pensée c’est comme la libre association, n’en parlons pas.

Si

nous sommes ici pour suivre le fil et la trace de la pensée de Freud, je

profite de l’occasion pour le dire, à savoir pour en finir avec une je ne

sais quelle forme de taon dont je pourrais à l’occasion me trouver la

victime désignée.

Ce

n’est pas la pensée de Freud au sens où l’historien de la philosophie

peut, fusse à l’aide de la critique de textes la plus attentive, la définir

au sens en fin de compte de la minimiser c’est-à-dire de faire remarquer

qu’en tel ou tel point, Freud n’est pas allé au-delà. On ne saurait lui

imputer quelque chose d’autre que je ne sais quelle faille, trou, reprise mal

faite en tel tournant de ce qu’il a énoncé.

Si Freud nous retient, ce n’est pas de ce qu’il a pensé en tant

qu’individu à tel détour de sa vie, ce qui nous intéresse c’est l’objet

qu’a découvert Freud. La pensée de Freud a pour nous son importance de ce

qui nous constatons qu’il n’y a pas de meilleure voie pour retrouver les arêtes

de cet objet, que d’en suivre la trace de cette pensée de Freud. Mais ce qui

légitime cette place que nous lui donnons c’est qu’à tout instant ces

traces vont nous marquer de façon d’autant

plus déchirante, d’autant plus que ces traces sont déchirées, que l’objet

dont il s’agit est de nous ramener à ceci, à savoir : qu’il s’agit de ne

pas le méconnaître. Ce qui est assurément la tendance irrésistible et

naturelle dans l’étape actuelle des choses de toute subjectivité constituée.

C’est bien ce qui redouble le drame de ceci qui s’appelle recherche

et dont vous savez aussi que le statut pour moi n’est pas sans être suspect,

nous sommes tout près d’y revenir et de reposer la question du statut que

nous pouvons donner à ce mot recherche derrière 1equel s’abrite chez nous la

plus grande mauvaise foi. Qu’est-ce que la recherche ? Rien d’autre que ce

que nous pouvons fonder comme l’origine radicale de la démarche de Freud

concernant son objet, rien d’autre ne peut nous donner que ce qui apparaît

comme le point de départ irréductible de la nouveauté freudienne, à savoir :

la répétition.

C’est

bien cette recherche qui est en quelque sorte répétée par la question que

soulève ce que j’appellerai nos rapports, à savoir ce qu’il en est d’un

enseignement qui suppose qu’il y a des sujets pour qui le nouveau statut du

sujet qu’implique l’objet freudien est réalisé; autrement dit qui suppose

qu’il y a des analystes, c’est-à-dire des sujets qui soutiendraient en

eux-mêmes quelque chose qui (p115->) se

rapproche d’aussi près que possible de ce nouveau statut du sujet, celui que

commande l’existence et la découverte de l’objet freudien. Le Sujet,

ce serait ceux qui soient à la hauteur de ceci : que l’autre, le grand

Autre traditionnel, n’existe pas, et pourtant il a bien une bedeutung,

cette bedeutung pour tous ceux qui m’ont jusqu’ici assez suivi pour

que les mots que j’emploie aient un sens, cette bedeutung, il suffit

que je l’épingle ici de ce quelque chose qui n’a pas d’autre nom que

celui-ci : à savoir la structure en tant qu’elle est réelle.

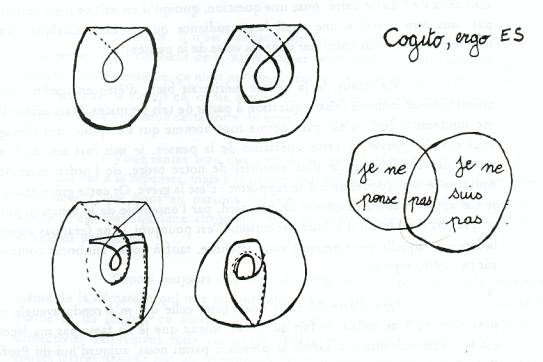

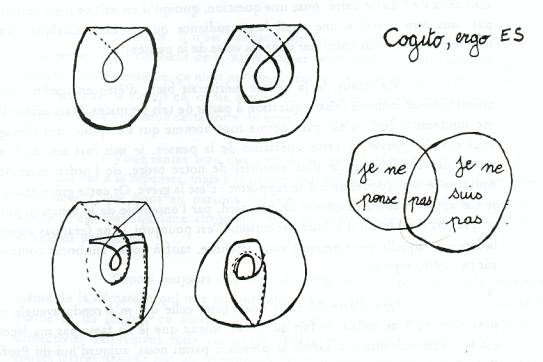

Si

je fais étaler ces images sur lesquelles devaient aujourd’hui courir ma leçon,

vous reconnaîtrez une fois de plus la bande de Möbius qui une fois coupée en

deux pour autant que ça ne la divise pas, la bande de Möbius une fois coupée

en deux qui se glisse en quelque sorte sur elle-même pour se redoubler de la façon

la plus aisée comme vous pouvez le constater, et à la fin du compte pour

obtenir ce quelque chose qui est parfaitement clos, qui a un dedans et un dehors

et qui est la quatrième figure, qui est celle d’un tore.

La

structure c’est que quelque chose qui est comme ça est réel. Ce qui est réel

sous le nom de structure est de la nature de ce qui est ici dessiné. Il y a en

quelque sorte une substance structurale que ceci n’est pas une métaphore, et

que c’est dans la mesure où à travers ceci est possible ce quelque chose que

nous pouvons réunir comme un ensemble du mot coupure, c’est ce à quoi nous

avons à faire est existant. Qu’en est-il d’un enseignement qui suppose lui

aussi, l’existence de ce qui n’existe pas, car il n’y a encore, selon

toute apparence, nul analyste qui puisse dire, supporter en lui-même cette

position du sujet.

Qu’est-ce

qui m’autorise à prendre la parole comme m’adressant à ces sujets encore

non existants ? Vous voyez que les choses ne sont pas sans être supportées

comme on le remarque en ricanant, de quelques suppositions dont le moins qu’on

puisse dire sont dramatiques, ce n’est pourtant pas pour en faire du

psychodrame. Nous avons à le clore d’une clôture logique.

Quel

que soit ce qui m’autorise, et peut-être pourrons-nous là-dessus en dire un

peu plus, il est clair que je ne suis pas seul, si j’avais à poser une

question moi-même au Pr R. JAKOBSON, je donne ma parole que je ne la lui ai même

pas en venant ici en voiture, laissé entrevoir, ce n’est pas qu’elle me

vienne maintenant, mais c’est maintenant qu’il me vient de la lui poser. Je

lui demanderai si lui, dont l’enseignement sur le langage a pour nous de

telles conséquences, il pense lui aussi que cet enseignement est de nature à

exiger un changement de position radicale au niveau de ce qui constitue le sujet

chez ceux qui le suivent.

Je

lui poserais aussi la question de savoir, c’est une question très ad

ominem, si du fait même de ce que comporte d’inflexion, je ne veux pas

employer de grands mots et je me garde de mots qui peuvent suggérer l’ambiguïté

qui s’attache au mot : ascèse, voire au mot qui traîne dans les romans de

science-fiction : de mutation, certes nous n’en sommes pas à ces balivernes

! Il s’agit du (p116->) sujet

logique et de ce qu’il comporte de discipline de pensée chez ceux qui à

cette position sont par leur pensée introduits, est-ce que si les choses pour

lui dans les conséquences de ce qu’il enseigne vont aussi loin ? Est-ce que

pour lui a un sens le mot disciple ? car je dirai pour moi, qu’il n’en a

pas. En droit, il est littéralement dissout, évaporé, par le mode de rapport

qu’inaugure une telle pensée, je veux dire que disciple peut être distingué

du mot de discipline. Si nous instaurons une discipline qui est aussi une

nouvelle haie dans la pensée, quelque chose qui le distingue de ceux qui

nous ont précédés en ceci : que notre parole n’exige pas de disciple.

Si Roman veut commencer par répondre à moi, si ça lui chante..........

Il

est décidé, que les personnes ayant des questions à poser, les présenteront

et M. Jakobson répondra ensuite.

Mme

AUBRY – Psychanalyste – Psychiatre infantile

Je

voulais demander, étant donné que je m’intéresse particulièrement aux

problèmes de difficultés de lecture et d’écriture, d’accession au langage

écrit, de sa valeur symbolique, si dans ces difficultés et en dehors des

erreurs qui peuvent être repérées comme des lapsus, il pense qu’une

structure du langage se rapporte à la structure même du sujet, ou plus

exactement à sa position vis-à-vis de l’autre.

Je m’explique par des exemples d’ordre clinique : je ne lis pas

l’allemand et je n’ai pu lire .........

J’en

ai retenu d’après ce qui m’en a été dit, que par exemple les confusions

des phonèmes :

B-P – D-P – M-N sont des confusions existant lors de l’apprentissage de la

parole, l’enfant apprenant les phonèmes dans un ordre déterminé en commençant

par les consonnes vocaliques, minimales communes à toutes les langues, puis élargissant

son registre dans un ordre constant selon les caractéristiques de la langue

maternelle.

Je

pensais que la persistance de telles confusions à l’âge de l’apprentissage

de la lecture pouvait marquer le désir de l’enfant de se maintenir dans cette

position infantile. Que ceci se rapporte aussi dans une certaine mesure à la

non accession au stade du miroir compris comme identification première,

narcissique, et avant qu’apparaisse le je.

Or

les carences maternelles, c’est-à-dire dans une certaine mesure l’absence

de discours de l’Autre, entre 6 et 18 mois déterminent l’incapacité

d’accéder au stade du miroir à l’image du corps propre, et naturellement

aux identifications. Elles ont pour corollaire constant, une déficience du

langage, et certaines particularités de structure du langage, lorsque l’unité

du son, du mot, de la phrase n’est pas respectée dans le langage oral comme

dans le langage écrit, si cette rupture n’est pas celle d’un lapsus, est-ce

qu’elle n’évoquerait pas l’image morcelée du corps et ce stade pré

narcissique ? De même les erreurs portant sur l’usage des pronoms personnels,

ressortiraient à l’incapacité à distinguer le je et l’autre,

l’incapacité (p117->) à distinguer les

verbes d’état et d’action, l’être et l’agir, répondrait à ce statut

non de sujet mais d’objet agi par l’autre. C’est la définition même

de l’aliénation.

Toutes

ces questions je me les pose non-seulement pour les dyslexies; mais pour

d’autres problèmes en particulier pour les psychoses de l’enfant avant le

stade du langage.

Une

dernière chose : l’inversion dans les syllabes de deux ou trois lettres

marquant effectivement une difficulté

d’organisation temporo-spatiale, mais tout enfant qui ne reconnaît

pas la droite et la gauche de son propre corps de celui de l’autre à des

chances d’avoir des difficultés à l’écrire. C’est plus évident encore

pour ceux qui écrivent en miroir. On peut supposer que l’enfant gaucher qu

rencontre toujours l’autre en miroir, aura plus de difficultés à franchir ce

cap et qu’au niveau de l’écriture la sénestralité favorise l’inversion.

Le moment de l’accession au langage écrit est en principe contemporain de la

résolution du complexe d’Oedipe où l’enfant dans la situation triangulaire

a accepté et reconnu la loi du père, symbolique en même temps que loi sociale

lorsque cette évolution n’est pas faite, est-ce que ce n’est pas là le

refus d’une incapacité d’accession au savoir et à la représentation

symbolique ?

Melle

L. IRIGARAY

Je

voudrais demander à M. Jakobson comme il fait l’articulation entre le sujet

de l’énonciation et le sujet de l’énoncé, ne croit-il pas qu’on peut

pourrait faire établir une différenciation dans les chifters en fonction de

cette articulation de l’énonciation à l’énoncé.

Dr

OURY :

Je

voudrais demander une précision à M. Jakobson, depuis quelque temps, dans les

problèmes d’analyse des groupes à l’intérieur des institutions on n'a pas

tellement d’outils, de concepts théoriques et on fait quelque fois usage

d’une façon peut-être hasardeuse de notions linguistiques; depuis quelque

temps, j’essaie d’introduire la notion de contexte pour essayer d’y voir

un peu plus clair dans ce qu’on pourrait appeler l’effet de sens à l’intérieur

d’un groupe. Cette notion de contexte, j’aimerais qu’on puisse la préciser

davantage, je veux donner simplement quelques points de repère : j’ai été frappé par l’usage assez pratique de

votre article sur la poétique, qui

pourrait être très utile dans la compréhension de ce qui se passe dans les

groupes. D’autre part, il semble que ce qui est en jeu dans une institution ce

sont des messages poétiques, c’est-à-dire une sorte de critique de

phonologisme, et la mise en place d’un passage qui tienne compte de la

syntaxe, autrement dit de la notion de message syntactique. Ce qui pose comme

problème : les relations entre le plan sémantique et le plan syntactique,

est-ce qu’il y a là un vrai problème, ou une série de faux problèmes ? En

particulier avec toutes les notions actuelles (p118)

d’opérateurs qu’on met en jeu entre le plan sémantique et le plan

syntactique, autrement dit, le remaniement syntactique, (c’est une image)

des structures d’un groupe, changent le message et donnent un certain sens à

ce qu’on fait dans l’institution.

En

restant dans cette perspective, est-il possible de mieux préciser la notion de

sujet de l’énonciation, cette notion de sujet de l’énonciation, peut-elle

s’articuler clairement avec cette notion de contexte d’une part, et de

message syntactique ?

M.

MEDEZE :

Ma question se situerait autour de la musique concrète,

c’est-à-dire la possibilité d’entendre quelque chose qui n’avait pas été

prévu, le support vocal hors de ce qui peut être de l’ordre du rébus, si le

support vocal est quelque part comme représentant d’une position du sujet

par rapport au corps de l’autre représenté dans sa voix.

Dr STOIANOFF :

Historiquement la dépendance prolongée d’un groupe ethnique sur un autre

pourrait-elle influer sur le langage du premier de façon

à ce qu’on obtienne un discours très particulier, comme dans la langue

bulgare.

Y a-t-il des facteurs historiques de dépendance qui pourraient expliquer cette

introduction dans la langue une façon de voir médiatisée.

M.

JAKOBSON :

Je

me sens dans une position assez difficile parce que je ne m’attendais pas à

parler, puisqu’il y a la grève que c’est moi qui devrais parler, en dehors

du contexte je ne sais pas ce qu’est une strike. Je répondrai plutôt en

bloc. Que la question qui me paraît surtout rapprocher la question de la

linguistique et de la psychanalyse, c’est vraiment celle du développement du

langage chez l’enfant. Là il y a des problèmes sur lesquels il faudra

travailler chacun des deux domaines, ces questions ont un rapport de

complémentarité. Il faut saisir les deux aspects.

Nous arrivons maintenant dans le domaine du langage enfantin, ce que nous

voyons de plus en plus, c’est le grand pourcentage des phénomènes

universels, l’universalité domine, que change même le problème de

l’enseignement du langage parce que nous voyons maintenant que pour saisir

n’importe quel langage, chaque enfant est préparé par un certain modèle inné,

car la limite entre la nature et la culture change de place, on a pensé que

dans la communication des animaux c’est uniquement le phénomène des

instincts, les phénomènes de la nature, tandis que chez l’homme c’est la

question de l’enseignement, de la culture. Il se montre que la chose est bien

plus compliquée. Qu’on a chez les animaux un grand

(p119

->) rôle de ce modèle inné, de ces prédispositions, de cette

possibilité d’apprendre la langue qui existe à un certain âge de

l’enfance, qui existe quelques mois après sa naissance, la possibilité

d’acquérir un code, et d’autre part, (c’est un phénomène plus curieux)

c’est qu’à un certain âge, l’enfant perd la capacité d’apprendre sa

première langue. Si l’enfant était dans une situation artificielle, dans les

premières années de sa vie où i1 n’aurait pas connu un langage humain il

peut le regagner entièrement, mis dans une situation normale, jusqu’à 7 ans

à peu près. Après 7 ans il ne sera plus capable d’apprendre la première

langue.

Tous

ces phénomènes sont importants et nous montrent que nous devons analyser

chaque étape de l’acquisition du langage du point de vue des phénomènes

biologiques, psychologiques et intrinsèquement linguistiques. Permettez-moi de

m’arrêter à 2 ou 3 problèmes touchés ici.

Lorsque

l’enfant commence à parler, il y a deux phénomènes tout à fait révolutionnaires

du point de vue de la mentalité de l’enfant. L’une de ces étapes est celle

de l’acquisition des pronoms personnels. C’est une grande généralisation

c’est la possibilité d’être moi en un instant, et d’entendre

l’autre devenir moi, vous connaissez cette discussion entre les

enfants qui lorsqu’ils apprennent les pronoms disent : ce n’est pas toi qui

es moi, c’est moi qui est moi et toi tu n’es que toi etc... D’autre part,

l’incapacité de certains enfants quand ils ont appris le pronom de la première

personne de parler d’eux-mêmes et de dire leur propre nom, car l’enfant

pour lui-même n’est que moi. Ces choses changent l’enfant complètement.

Je

me souviens lorsque des professeurs et Mme KAST qui sont venus au début de la

dernière guerre à Stockholm, m’ont montré un enfant qui était égocentrique

d’une façon étonnante, il voulait tout dominer, avoir toutes les maisons,

!es jouets, etc... Je l’ai étudié du point de vue linguistique et je me suis

aperçu qu’il n’avait aucune trace de pronom personnel: Je leur ai dit

enseignez-lui le pronom personnel, il saura ses limites, il saura que ce n’est

pas lui l’unique, qu’il y a l’échange, le moi n’est que

l’auteur du message en question. Ca a marché.

Il y a une autre opération, celle qui est la

question du changement dans la vie linguistique d’un enfant. Il y a un cas

connu qu’on connaît dans les pays très différents, d’un enfant de 3 ans

qui accourt vers son père et dit : le chat aboie, le chat : ouah, auah. Si le père

est pédant, il dit : non, c’est le chien qui boit et le chat qui fait miaou.

L’enfant pleure, on lui a détruit son jeu. Si le père au contraire dit :

oui, le chat aboie, maman dit miaou etc, l’enfant est très heureux. J’ai

raconté cette histoire à Cl. LEVY-STRAUSS, peu de temps après il a son garçon

qui avait trois ans à l’époque qui est venu faire

la même chose, LEVY-STRAUSS a voulu faire le père libéral, il n’a pas réussi,

car son fils considérait ce jeu comme un privilège d’enfant et le père a dû

parler d’une autre façon.

(p120->)

De quoi s’agit-il ? de la découverte que fait l’enfant à un certain âge,

1a découverte de la prédication. On peut attacher à un sujet un prédicat et

la chose essentielle est qu’on peut attacher au même sujet divers prédicats

et le même prédicat peut être employé par rapport aux divers sujets, le chat

court, dort, mange, il aboie aussi, la question est que l’enfant comprend

que la prédication ce n’est plus la dépendance d’un conte, la prédication

c’est déjà une liberté individuelle, alors l’enfant emploie de façon

exagérée cette liberté. L’enfant ne connaît pas la définition de la

liberté donnée par l’Impératrice Russe, CATHERINE, que la liberté

c’est le droit de faire ce que les lois permettent. Alors le chat aboie. Nous

retrouvons les mêmes problèmes dans l’aphasie, dans l’anthropologie parce

que dans certains peuples le fait d’attribuer des actions aux animaux, ou

d’attribuer les actions de certains types d’animaux aux autres, est considéré

comme un péché comme par exemple chez les Dayates, et qui est puni comme

l’inceste. C’est justement là que la liberté veut rompre la loi.

Si

on veut discuter sur la question du développement phonologique, nous nous

trouvons devant les mêmes problèmes de ces différents stades, et je pourrais

dans une discussion plus détaillée vous montrer les étapes, les règles

universelles, la possibilité de développer une certaine liberté parce qu’il

n’y a pas de règle universelle, il y a là aussi la question importante de

l’ordre temporel, non pas des acquisitions, mais l’ordre temporel d’une séquence,

d’une série, d’un groupe, des lois.

Pour

la lecture on se trouve dans un nouveau domaine, il ne faut pas oublier que la

lecture et l’écriture c’est toujours une super structure; une structure

secondaire, si on ne parle pas, c’est de la pathologie, si on ne lit pas,

c’est de l’analphabétisme (si on n’écrit pas non plus) d’après les

dernières statistiques de l’UNESCO dans 60 % de la population du

monde, ce phénomène existe.

Il ne faut pas oublier que ce sont des phénomènes complètement

différents, c’est-à-dire que l’écriture, la lecture, renvoient déjà à

la base qui est le langage parlé, mais ce qui ne veut pas dire que l’écriture

est simplement un miroir du langage parlé. Il y a de nouveaux problèmes qui

apparaissent, et l’un de ces problèmes, c’est la question de l’espace?.

L’écriture n’est pas seulement temporelle, mais aussi spatiale, et ce qui

apparaît c’est la question droite-gauche, gauche-droite, ça

introduit une quantité de principes nouveaux, qui du point de vue par

exemple, de la structure de l’écriture, ce qui est le plus intéressant

c’est l’analyse de différentes formes de dyslexies et d’agraphie. qui

montrent les mécanismes et les déviations individuelles et personnelles et les

déviations mentales, ces déviations sont en rapport.

Pour la question du rapport entre le problème sémantique et le problème

syntactique, je crois de plus en plus, que nous voyons l’opposition de ces

deux phénomènes qui risque de devenir trop rigides, dans le domaine

syntactique il s’agit d’ordre de combinaisons, de groupements, mais chaque

combinaison s’oppose (p121->)

à une autre combinaison possible et les rapports entre ces deux phénomènes

syntactiques est nécessairement un phénomène sémantique. Nous sommes aussi

nécessairement en même temps dans le domaine du sémantique et du syntactique

et du grammatical.

Il est impossible de séparer ces choses. Pour un linguiste en général, il n'y

a pas de phénomène dans le langage qui ne possède pas un aspect sémantique,

la signification est un phénomène qui concerne n'importe quel niveau de

langage, vous savez qu'il y a ce problème qui a été posé de très belle

façon, la plus belle peu-être dans l'ancienne doctrine des grammairiens et

philosophes du langage Hindou, c'est que la langue a plusieurs articulations, et

particulièrement une articulation selon cette vielle terminologie hindoue, la

double articulation des éléments qui ne sont pas significatifs mais qui sont

nécessaires pour construire des unités significatives.

Ces éléments qui ne sont pas significatifs, ils sont comme l'a bien dit les

hindous, et comme ça l'a été répété au Moyen-Age, dans la linguistique

moderne dès les années trente, c'est que les éléments sont distinctifs, et

participent à la signification, si on ne respecte pas ces éléments on obtient

l'effet d'une homonymie. La signification commence dès le début, et le

phénomène ou le trait distinctif, sont également des signes, des signes d'un

autre niveau, des signes auxiliaires, mais quand même des signes.

Si on me demande quel est le problème le plus actuel de la linguistique, le

problème interdisciplinaire, envers la psychologie, la psychanalyse,

l'ethnologie, c'est le problème du contexte.

Le contexte a deux aspects : le contexte verbalisé qui est donné dans le

discours et le contexte non verbalisé, la situation, le contexte non verbalisé

mais toujours verbalisable.

Je pense que cette question de verbalisation, je ne dis pas que la psychanalyse

se réduit au problème de la verbalisation, mais ce que la psychanalyse a

en commun avec la linguistique c'est que le problème de la verbalisation joue

le rôle essentiel, principal dans ces deux domaines. Maintenant au sujet de

l'énonciation et au sujet de l'énoncé, pour que cette distinction soit

atteinte, l'enfant a besoin d'élaborer les pronoms personnels, mais c'est un

problème plus compliqué.

C'est un problème en général de l'énonciation qui implique des citations, et

quand nous parlons, ou bien nous disons : Jean a dit ça, ou comme l'a dit Jean,

on prétend que, ou bien nous ne citons pas, mais nous disons des choses que

nous n'avons pas vues, et qui dans un certain ordre doivent avoir des suffixes

spéciaux, "nous l'avons entendu dire", nous n'avons pas vu comment

Jules César a été tué, mais si nous en parlons c'est que nous citons. Si

nous analysons mieux nos énonciations, nous nous apercevons que la question

des citations joue le rôle (p122->)

primaire, essentiel. L’oratio, direct, l’oratio obliquae,

ce sont des problèmes plus larges que la place qui leur est indiquée par

la grammaire classique. C’est un des problèmes qui n’est pas encore élucidé

jusqu’au bout. C’est une question que le psychanalyste et le linguiste

doivent travailler ensemble.

Un phénomène très curieux c’est qu’en Bulgare, on a de

différentes formes verbales pour indiquer le phénomène dont on est sûr

qu’on a vue et les phénomènes qu’on suppose, qu’on a ouï-dire. La

question se pose de savoir pourquoi en Bulgare cela a été développé, il y a

des raisons historiques à ce surgissement. C’est justement l’influence

d’une langue sur une autre langue : du Turc sur le Bulgare et sur certaines

autres langues. Question intéressante non seulement du point de vue historique,

mais du point de vue structural, chaque conte verbal, chaque langue n’est pas

une langue monolithique, chaque langue suppose plusieurs sub contes, et chez les

bilingues c’est la possibilité de parler en deux langues différentes, et il

n’y a pas de courtine de fer entre les deux langues qu’on emploie, il y a

l’interaction, le jeu des deux langues, il y a un phénomène important qui

joue un rôle, c’est comment une langue du bilingue change par l’autre

langue. Il y a une quantité de possibilités. C’est le prob1ème de notre

attitude envers les langues qu’on parle.

Si par exemple, je parle de ma génération des intellectuels russes, je

dois dire que pour notre génération, nous avons pu être bilingues, ou avoir

plusieurs langues : russe et allemand, russe et anglais, mais c’était une

impossibilité du code du russe d’employer dans le même message le russe et

l’anglais, le russe et l’allemand, introduire des mots, des expressions

allemandes dans une phrase russe était considéré comme un phénomène comique.

Tandis qu’on pouvait introduire tant de phrases, tant de mots français dans

le russe, comme vous le savez par la « guerre et la paix » de TOLSTOÏ, c’était possible. Ça choque parfois en France quand je dis du

point de vue de ma génération des intellectuels russes, le français n’était

pas une langue, mais simplement un style du russe parlé. C’est important ces

rapports entre les langues, ça montre que l’attitude est différente,

qu’un mot joue un grand rôle dans toute l’attitude non seulement envers les

langues et leur structure, envers la culture etc...

Cette

question de la complexité du code joue un rôle essentiel.

Par exemple ce phénomène bulgare qu’est-ce que ça

change ? Dans les phénomènes grammaticaux que nous employons, les phénomènes

grammaticaux qui apparaissent dans une langue, chacun a sa fonction, mais si on

parle l’autre langue on peut très bien exprimer ce qui est absent dans la

grammaire de la première langue. Si je parle du bulgare, le français ou le

russe : je peux très bien dire j’ai vu le bateau venir, ou bien je

crois que le bateau est arrivé. Il y a là une grande différence qui s’est

donnée dans la grammaire ou si c’est seulement une possibilité de

l’expliquer par des moyens lexicaux.

(p123->)

Pour illustrer cette différence j’emploie toujours un exemple très simple :

Si je raconte en anglais que j’ai passé la dernière soirée avec neighbour

avec un voisin. Si on me demande : est-ce que c’était un homme ou une femme ?

Je me dois de répondre : is not your business. Tandis que si je le dis en français

je dois dire que c’était un voisin ou une

voisine. Ce que nous devons dire et ce que nous pouvons omettre, ce n’est pas

ici dans cet auditoire que je dois expliquer l’énorme différence...

La question de mon ami que j’admire tellement et dont les

travaux sont pour moi toujours une source d’instruction, je me

sens, pour employer le mot du Docteur LACAN, je me sens son disciple. Je dois

dire que j’ai de grandes difficultés à répondre à sa question. Je voudrais

qu’il me la formule de façon plus brève, sinon sa demande pour

répondre (d’) un livre aussi volumineux que son dernier livre.

Je lui promets de répondre à cette question à mon prochain voyage à Paris.

Dr LACAN :

Est-ce que vous pensez qu’un linguiste formé à la

discipline linguistique, cela engendre chez lui une marque telle que son mode

d’abord de tous les problèmes est quelque chose qui porte un cachet

absolument original. Vous êtes celui qui transmettez cette sorte de discipline

qui est la plus proche de la nôtre, est-ce que

le mode de rapports que fait surgir chez vous, du fait que vous êtes celui qui

transmet cette discipline, est-ce que pour vous c’est quelque chose qui est de

la dimension de ce que c’est qu’être un disciple est quelque chose

d’essentiel d’exigible et qui compte pour vous.

Pr JAKOBSON :

Je répondrai à cette question de la même façon

que j’ai répondu à celle de la différence entre les structures

grammaticales des diverses langues. C’est possible pour un linguiste de tâcher

de cesser à certains moments, d’être seulement linguiste et de voir les

problèmes d’un autre côté, sous l’aspect d’un psychologue, d’un

anthropologue, etc. Tout cela est possible, mais la pression de la discipline

est énorme. Quel est le type mental du linguiste, c’est curieux qu’un

linguiste, ça n’existe presque pas, qu’on devient linguiste. Les

psychologues ont montré que les mathématiques, la musique, sont des préoccupations

des capacités qui apparaissent à l’âge enfantin, si vous lisez les

biographes des linguistes vous voyez qu’on les voit déjà prédisposés

à devenir linguistes à 6 – 7 -8 ans. C’est l’avis de Saussure, d’une

grande quantité de linguistes.

(p124->)

Qu’est-ce que ça veut dire ? Je me permets de dire que la grande majorité

des enfants sait très bien peindre et dessiner, mais à un certain âge, la

majorité perd cette capacité et ceux qui deviennent des peintres gardent une

certaine acquisition infantile, un certain trait infantile.

Le

linguiste c’est un homme qui garde une attitude infantile envers la langue,

que la langue elle-même intéresse le linguiste comme elle intéresse

l’enfant, elle devient pour lui le phénomène le plus essentiel dans

une complexité, et cela permet au linguiste de voir les rapports internes, les

lois structurales de la langue, mais il y a là aussi un danger, que le rapport

entre ce qui est le 1angage et les autres phénomènes peuvent êtres déformés

facilement, à cause de l’accent un peu trop unilatéral posé sur la langue.

C’est là qu’est 1a grande nécessité du travail qu’on appelle de ce

terme bien ambigu, bien vague mais important en même temps : celui de

l’interdisciplinaire.

Mes expériences à

New-York, mes rencontres avec les psychanalystes, un anthropologue comme LEVY-STRAUSS,

moi et quelques autres linguistes, quand nous discutions nos problèmes j’ai

vu qu’il était important de devenir pour un instant le disciple de ces autres

disciplines pour voir la langue de dehors comme on voit la terre de dehors en

montant dans un spoutnik.

note:

bien que relu, si vous découvrez des erreurs manifestes dans ce séminaire, ou

si vous souhaitez une précision sur le texte, je vous remercie par avance

de m'adresser un email. Haut

de Page

commentaire

texte

revu le 3 juin 2001